文章来源: 学法网 xuefa.com

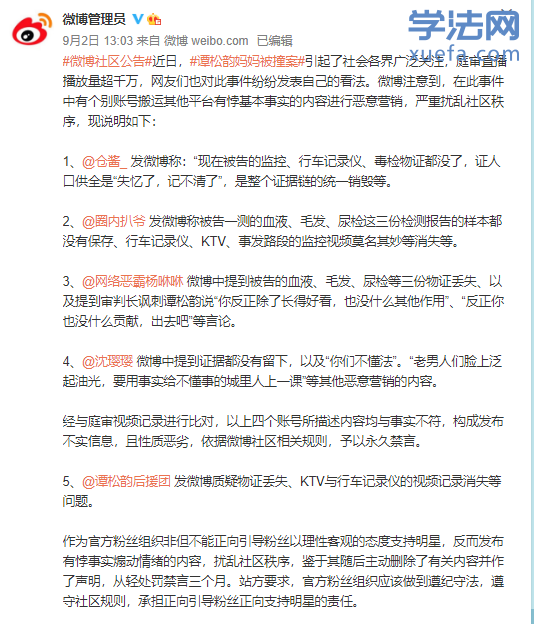

近日来,知名公众人物谭松韵母亲被撞案数次引发网民的热议,有文章和评论直指公诉方丢失证据,被告在庭审中十分嚣张,甚至扒出被告人的家庭背景,表达司法不公之意。 然而,在近10小时的庭审中,事实并非像上面说的一样,存在证据丢失,被告人不认罪等现象,倒是微博上散布谣言,制造舆论的账号被微博平台做了禁言封号等处罚,该事件从大众所认为的政府黑暗、司法不公,演变为有人恶意制造舆论,干扰视听,抹黑司法公正……  鉴于该案仍在审理中,本文将不对案件事实和结果做过多讨论。 但不论案件审理进展如何,谭一方都是这起交通事故的受害者,这是毋庸置疑的,被告人应当对其行为承担法律责任。 不过值得注意的是,不只是本案,在许多案件中,社会舆论对司法活动的影响一直存在,影响时大时小。 本文认为,社会舆论不应干预司法活动,影响司法公正,言论自由应是有限的、在法律允许范围内的自由。 在讨论社会舆论的影响之前,首先来看有关言论自由的规定。 我国《宪法》第二章第35条规定,我国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。这是写在宪法上的权利。 这意味着,我国公民可以按照自己的意愿自由地发表言论,但要保证被议人员的人身权利和人格尊严。  接着我们来看前段时间大连女孩被害案,网民们一边倒的要让犯罪行为人蔡某承担刑事责任,并提议降低刑事责任年龄。 但囿于现行法律规定,未满14周岁的蔡某无须承担刑事责任,最终被处以收容教养。绝大多数网民对此感到失望,发表评论认为“法律如果无法惩戒凶手,就无法保护受害者,法律并不公正”。 此外,于欢护母案也是舆论影响司法的一个经典案例,在媒体和网民的渲染推动下,于家老实巴交,催收人员侮辱于母、警方到现场随即离开等事实似乎才是真相,二审法院仿佛受到舆论干预,认定于欢系防卫过当并作出改判; 还有张金柱案(交通肇事死刑第一人)、南京彭宇案等许多案例,它们既反映了我国司法机关的行为受到公众监督,但也反映了舆论监督对司法活动的影响,只是这种影响有利有弊。 回到本文讨论的事件,包括各路大V在内的许多网民,都在行使自己的言论自由权,但从微博发布封禁处理的通报可以看到,许多言论都是有悖事实的“带节奏”评论,这些评论恶意捏造警方丢失证据、公诉人说谭一方“你们不懂法”、“可能没有打点小地方的公检法”等诸如此类,煽动公众情绪,企图“揭露司法不公”,这些评论已经严重干扰法院独立行使审判权。 但这场被点击播放了1000万+次(庭审直播网页所示)的司法审判活动,审判程序依法依规进行,所谓丢失证据,其实是证据检测完后不再保存,没有备份; 所谓公诉人说“你们不懂法”,其实是谭委托的律师说的,公诉人还提出要从重处罚。 或许网民粉丝们原本只是想借着舆论能够让这个案子引起更多的关注,但由于过分的舆论影响,越来越多的人片面解读抑或被带节奏,一场普通的法庭审判活动差点就要变成“舆论审判活动”。 难以想象,如果没有人去复盘这场长达10小时的庭审直播,公检法等为民公正的国家机关将背负怎样的骂名,被告人有权有势就能干预司法的错误思想、黑暗认识、阴谋论还将如何泛滥。  宪法在赋予公民言论自由的同时,也规定人民法院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 在实践中,公民可以行使言论自由权,以舆论的形式对司法活动进行监督,这本是舆论监督的一大优点,但由于个人观念不同、信息不对称以及其他商业因素,公民的舆论被带偏,加之本案自带的公众人物、酒驾、死亡等标签,让更多的言论选择相信他们所认为的真相,让所谓真相的假事实挟持司法,就变成了舆论监督的弊端。 这是舆论监督难以避免的事实,也是舆论影响司法的体现。 综上,本文认为,在当前司法环境下,舆论监督总会存在,但如前文所言,公民行使言论自由权也应在法律准予的范围内,网络并非法外之地,公民发表言论应当结合事实,不捏造制造谣言,不被媒体诱导。 法院独立行使审判权也不应受到任何机关、组织或个人的干扰,即使舆论的观点是审判结果的一项参考,但也是在依法依规行使审判权的前提之下。 回到最初,无论是法院行使审判权,还是公民行使言论自由权,我们一直追求的,不就是惩罚违法犯罪,保障合法权益,见证每一个案件实现公平正义吗?  我是法律顾问沈铭洋,图片来源于网络,侵权请联系删除。 |

最新评论

说的很对

正解

为啥还有这么多人相信。

你还真别瞎说舆论干预司法公正,舆论有这么大的威力嘛,不见得,你是没见识过各级政府的网军队伍

我参加司法考试学课程的时候,民诉法老师的说法是“有事找人民记者,别找人民法院”,不要小瞧了人民群众朴实的是非价值观,也不要小瞧人民群众辨别是非真假的能力

不要杞人忧天,太累

钓鱼呗